Aus Schriftstellers Schreibstube

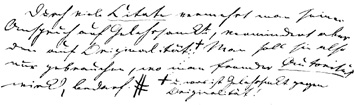

Durch viele Citate vermehrt man seinen Anspruch auf Gelehrsamkeit, vermindert aber den auf Originalität: + Man soll sie also nur gebrauchen, wo man fremder Autorität

wirkl. bedarf. # + u. was ist Gelehrsamkeit gegen Originalität!

(Arthur Schopenhauer)

Mit unserer Welt ist es in den letzten Jahren bergab gegangen. Die Kinder hören nicht mehr auf ihre Eltern. Jeder will ein Buch schreiben. Das Ende der Welt ist nahe. (Keilschrifttext aus Ur, Chaldäa, um 2.000 v. Chr.)

Es gibt Menschen und Schriften, welche Anweisung geben, die lateinische, griechische, französische Sprache in drei Tagen, die Buchhalterei sogar in drei Stunden zu erlernen. Wie man aber in drei Tagen ein guter Originalschriftsteller werden könne, wurde noch nicht gezeigt. Und doch ist es so leicht! (…) Es gibt nur eine kleine Zahl origineller Schriftsteller, und die besten unterscheiden sich von den minder guten viel weniger, als man nach einer oberflächlichen Vergleichung denken mag. Einer schleicht, einer läuft, einer hinkt, einer tanzt, einer fährt, einer reitet zu seinem Ziele; aber Ziel und Weg ist allen gemein. (…) Der Künstler, der Schriftsteller will seine Genossen überragen, überholen; aber um einen zu überragen, muß man sich ihm zur Seite stellen; um einen zu überholen, muß man auf gleichem Wege wandern als er. Daher haben die guten Schriftsteller so vieles mit den schlechten gemein: im guten steckt ganz der schlechte; nur ist er etwas mehr; der gute geht ganz den Weg des schlechten, nur geht er etwas weiter. (…) Nehmt einige Bogen Papier und schreibt drei Tage hinter einander, ohne Falsch und Heuchelei, Alles nieder, was euch durch den Kopf geht. Schreibt, was ihr denkt von euch selbst, von euern Weibern, von dem Türkenkrieg, von Göthe, von Fonks Kriminalprozeß, vom jüngsten Gerichte, von euern Vorgesetzten – und nach Verlauf der drei Tage werdet ihr vor Verwunderung, was ihr für neue, unerhörte Gedanken gehabt, ganz außer euch kommen. Das ist die Kunst, in drei Tagen ein Original-Schriftsteller zu werden! (Ludwig Börne, Die Kunst, in drei Tagen ein Original-Schriftsteller zu werden. Werke, 1830, S. 314)

Auch habe ich oft vernommen, daß ein guter Dichter (was, wie man sagt, auch Democrit und Platon in ihren Schriften behauptet haben) nie auftreten könne, ohne im Innern eine Feuergluth und gleichsam einen Anhauch der Begeisterung zu empfinden. (Marcus Tullius Cicero, Vom Redner. Werke, 1833, S. 1975); siehe auch Uebungsstücke zum Uebersetzen aus dem Deutschen ins Lateinische, 1828, S. 55)

(Auch: Oft habe ich gehört – man sagt, das sei von Demokrit und Platon in ihren Schriften hinterlassen worden –, kein guter Dichter könne leben, ohne dass seine Leidenschaft entflammt sei und ohne einen gewissen Anflug von Wahnsinn.)

Zu dieser Zeit war ich verzweifelt und kurz davor, alles aufzugeben, und was für ein Beruf ist der des Schriftstellers! Die Erfahrungen der Vergangenheit sind nutzlos, jedes neue Werk wirft neue Probleme auf, denen gegenüber man alle Unsicherheiten und all die Ängste des Anfängers fühlt, dazu kommt eine gewisse verräterische Leichtigkeit, die es brutal zu beherrschen gilt.

Que de fois j’ai été désespéré et sur le point de tout lâcher, et quel métier que celui d'écrivain! L’expérience passée ne sert à rien, chaque œuvre nouvelle pose des problèmes nouveaux, devant lesquels on se sent toutes les incertitudes et toutes les angoisses d’un débutant, avec en plus certaines facilités traîtresses qu’il faut brutalement maîtriser. (Paul Claudel an André Gide am 22. 12. 1910 nach Beendung von L’Otage [Der Bürge]; zitiert nach Le métier d'écrivain, S. 166)

Wenn man über die Weiber zu schreiben sich vornimmt, da muß man, mein lieber Thomas, seine Feder in den Regenbogen tauchen, und auf jede Zeile den Staub der Schmetterlingsflügel abschütteln. Man muß mit Leichtigkeit, Zartheit und Anmuth die Feder führen, und diese Eigenschaften gehen Euch ab. So wie der kleine Hund des Pilgers, müssen, so oft er das Pfötchen giebt, Perlen herausfallen, aber der Eurigen entfällt auch nicht eine. (Denis Diderot, Ueber die Weiber. Grimm’s und Diderot’s Correspondenz, 1820, S. 270)

Ich habe stets mein ganzes Leben lang, für die Leute gearbeitet, die mir das Geld im Voraus bezahlten. So ist es immer gewesen und niemals anders. Das ist vom wirtschaftlichen Gesichtspunkt aus gesehen sehr schlimm für mich, doch es läßt sich nicht ändern! Dafür gab ich, wenn ich Vorschüsse erhielt, immer etwas schon Vorhandenes, das heißt, ich verkaufte mich nur dann, wenn der dichterische Gedanke schon geboren und womöglich gereift war. (Fjodor Dostojewski an Nicolai N. Strachow, 24. 3. (5. 4.) 1870. Briefe, 1966, S. 341)

Manches wird nur halbfertig und manches zu sehr in die Länge gezogen sein. Unendliche Schönheiten kann ich in den Roman [Die Dämonen, jmw] unmöglich hineinlegen, denn die Inspiration hängt in vieler Beziehung von der zur Verfügung stehenden Zeit ab. Und doch mache ich mich an die Arbeit! Es ist entsetzlich, es ist wie einbewußter Selbstmord! (Fjodor Dostojewski an Sofia A. Iwanowa, 17. (29.) 8. 1870. Briefe, 1966, S. 363)

Gestern Abend habe ich meinen Roman begonnen. Ich sehe jetzt Probleme des Stils voraus, die mich erschrecken. Nichts ist schwieriger, als einfach zu sein. Ich habe Angst, Paul de Kock zu imitieren oder den chateubrianisierten Balzac [der Realist Balzac gewürzt mit dem romantischen Chateaubriand, jmw] zu machen.

J’ai commencé hier au soir mon roman. J’entrevois maintenant des difficultés de style qui m’épouvantent. Ce n’est pas une petite affaire que d’être simple. J’ai peur de tomber dans le Paul de Kock ou de faire du Balzac chateaubrianisé. (Gustave Flaubert an Louise Colet, 20. 9. 1851)

Ich habe letzte Woche fünf Tage gebraucht, um eine Seite zu machen [von Madame Bovary, jmw], und ich hatte alles dafür gelassen, Griechisch, Englisch, ich habe nichts getan als das. Was mich in meinem Buch quält, das ist das amüsante Element, denn das ist mittelmäßig. Es fehlt an Tatsachen, ich behaupte ja, die Ideen sind Tatsachen; ich weiß, es ist schwerer damit zu amüsieren, aber dann ist es die Schuld des Stils. So habe ich fünfzig Seiten hintereinander, wo kein Ereignis vorkommt, es ist das fortlaufende Gemälde eines bürgerlichen Lebens und einer inaktiven Liebe; einer Liebe, die um so schwieriger zu malen ist, als sie zugleich furchtsam und tief ist, aber ach! ohne innerliches Haarzerzausen, denn der Herr ist gemäßigter Natur. Ich habe schon im ersten Teil etwas Analoges gehabt: mein Ehemann liebt seine Frau ein wenig auf die gleiche Art wie mein Liebhaber, das sind zwei Mittelmäßigkeiten im gleichen Milieu, und doch muß man sie differenzieren; wenn das geglückt ist, glaube ich, wird es sehr stark, denn es heißt, Farbe in Farbe malen, und zwar ohne scharf absetzende Töne; aber ich fürchte, all diese Feinheiten langweilen, und der Leser sähe ebenso gern mehr Bewegung. Schließlich muß man es machen, wie man entworfen hat. Man muss singen, wie die Stimme in der Kehle beschaffen ist, die meine wird niemals dramatisch sein und niemals fesselnd. (Gustave Flaubert an Louise Colet, 17. 1. 1852. Werke, o. J., S. 27)

Ich bin jetzt in einer anderen Welt, nämlich derjenigen der sorgfältigen Beobachtung der banalsten Details. Mein Blick ist über die Schimmelflechte der Seele der Seele gebeugt. (…) Ich will, dass es in meinem Buch keine einzige Bewegung oder Reflexion des Autors gibt.

Je suis dans un tout autre monde maintenant, celui de l’observation attentive des détails les plus plats. (…) Je veux qu’il n’y ait pas dans mon livre un seul mouvement, ni une seule réflexion de l’auteur. (Gustave Flaubert an Louise Colet, 8. 2. 1852)

Ich strebe am meisten nach jenen Büchern, für die ich am wenigsten Mittel besitze. In diesem Sinn wird die Bovary eine unerhörte Kraftanstrengung gewesen sein, von der nur ich allein etwas weiß: Gegenstand, Personen, Wirkung, alles ist meinem Wesen fremd. Doch wird mir diese Arbeit für die Zukunft sehr förderlich sein. Ich komme mir beim Schreiben dieses Buches vor wie ein Mann, der mit Bleikugeln an jedem Finger Klavier spielt. Aber wenn ich erst einmal meine Fingerfertigkeit gewonnen habe, und ich finde die Melodie nach meinem Sinn, dann werde ich mit hochgehobenen Armen spielen und es wird vielleicht gut sein.

Wenn jemals die Wirkungen einer Symphonie in ein Buch hineingetragen wurden, so geschah es hier. Es muss sein, als ob ein Heulen durch das Ganze geht, dass man gleichzeitig Stiergebrüll, Liebesseufzer und die Sätze eines Verwaltungsbeamten hört, und über all dem liegt Sonne und Wind. Im Vergleich mit dieser Aufgabe waren die schwierigsten Stellen im heiligen Antonius ein Kinderspiel. (Gustave Flaubert an Louise Colet am 27. 7. 1852. Flaubert: ein Selbstporträt nach seinen Briefen, 1907, S. 14f.)

Was ich gegenwärtig schreibe [an Madame Bovary, jmw], läuft Gefahr, Paul de Kock zu werden, wenn ich es nicht in äußerst literarische Form bringe; aber wie soll man trivialen Dialog machen, daß er gut geschrieben ist? und doch ist es nötig, es ist nötig. (Gustave Flaubert an Louise Colet, 1. 9. 1852. Werke, o. J., S. 52)

Was habe ich meine Bovary satt! Dabei fange ich an, mich ein wenig darin zurechtzufinden. Nie im Leben habe ich etwas Schwierigeres geschrieben als das, was ich jetzt schreibe, einen trivialen Dialog! Diese Szene im Gasthof wird mich vielleicht drei Monate kosten, ich weiß es nicht. Ich möchte manchmal heulen, so sehr spüre ich meine Ohnmacht. Aber lieber krepiere ich darüber, als dass ich sie weglasse. Ich muss in ein und derselben Unterhaltung fünf oder sechs Personen darstellen (die sprechen), mehrere andere (über die gesprochen wird), den Ort, an dem sie sich befinden, die ganze Gegend, indem ich Leute und Dinge physisch beschreibe, und muss inmitten von allem einen Herrn und eine Dame zeigen, die anfangen (durch Übereinstimmung ihrer Geschmacksrichtungen), sich etwas ineinander zu verlieben. Wenn ich bloß noch Platz hätte! Aber alles muss ziemlich rasch gehen ohne trocken zu sein, entwickelt werden, ohne platt zu sein, und dabei muss ich mir für die Folge Details aufsparen, die hier eindringlicher wären. Ich werde jetzt alles zügig machen und in großen aufeinanderfolgenden Gesamtskizzen vorwärtsgehen; wenn ich sie mir wieder vornehme, wird es vielleicht gedrängter werden. Der Satz für sich selber macht mir große Mühe. Ich muss in geschriebenem Stil Leute von äußerster Gewöhnlichkeit sprechen lassen, und der Schliff der Sprache nimmt dem Ausdruck viel Malerisches weg! (Gustave Flaubert an Louise Colet, 19. 9. 1852; deutsche Übersetzung hanser-klassiker.de)

Was für ein Mann wäre Balzac gewesen, wenn er hätte schreiben können!

Quel homme eût été Balzac, s’il eût su écrire! (Gustave Flaubert an Louise Colet, 17. 12. 1852)

Der Heilige Antonius hat mich nicht das Viertel der geistigen Spannung gekostet, die mir die Bovary veranlaßt; er war ein Ausguß, ich habe beim Schreiben nur Freude gehabt, und die achtzehn Monate, die ich auf die 500 Seiten verwendet habe, sind wollüstigsten meines Lebens gewesen. (Gustave Flaubert an Louise Colet, 6. 4. 1853. Werke, o. J., S. 81)

Wenn das Buch [Madame Bovary, jmw] gelingt, das ich so mühevoll schreibe, habe ich allein durch die Tatsache seiner Ausführung die folgenden beiden Wahrheiten belegt, die für mich Axiome sind, nämlich: Erstens, dass die Poesie rein subjektiv ist, dass es in der Literatur keine schönen Kunstsujets gibt und dass demnach Yvetot Konstantinopel gleichkommt; und dass man deshalb so gut wie alles schreiben kann.

Si le livre que j'écris avec tant de mal arrive à bien, j'aurai établi par le fait seul de son exécution ces deux vérités, qui sont pour moi des axiomes, à savoir: d'abord que la poésie est purement subjective, qu'il n'y a pas en littérature de beaux sujets d'art, et qu'Yvetot donc vaut Constantinople; et qu'en conséquence l'on peut écrire n'importe quoi aussi bien que quoi que ce soit. (Gustave Flaubert an Louise Colet, 25./26. 6. 1853)

Die Bovary, die für mich eine hervorragende Übung gewesen ist, kann wegen meiner Reaktion darauf später vielleicht tödlich sein, denn ich habe durch sie (was schwachköpfig und dumm ist) einen extremen Widerwillen vor Themen mit einem normalen Milieu bekommen. Deshalb habe ich so viel Mühe, dieses Buch zu schreiben. Ich muss mich sehr anstrengen, um mir meine Charaktere vorzustellen und sie sprechen zu lassen, weil sie mich zutiefst anwidern.

La Bovary, qui aura été pour moi un exercice excellent, me sera peut-être funeste ensuite comme réaction, car j'en aurai pris (ceci est faible et imbécile) un dégoût extrême des sujets à milieu commun. C'est pour cela que j'ai tant de mal à l'écrire, ce livre. Il me faut de grands efforts pour m'imaginer mes personnages et puis pour les faire parler, car ils me répugnent profondément. (Gustave Flaubert an Louise Colet, 26. 8. 1853)

Das Höchste in der Kunst (und das Schwerste) ist, scheint mir, nicht lachen noch weinen zu machen, noch in Brunst oder in Wut zu versetzen, sondern nach Art der Natur zu wirken, nämlich träumen zu lassen. Die sehr schönen Werke haben dieses Merkmal: sie sind hell und unbegreiflich anzusehen, sie sind unbeweglich wie Felsen, unruhig wie der Ozean, voll von Blüten, Laub und Gemurmel wie die Wälder, traurig wie die Wüste, blau wie der Himmel. Homer, Rabelais, Michel Angelo, Shakespeare, Goethe scheinen mir unerbittlich, grundlos, unendlich, vielfältig. Durch kleine Ritzen nimmt man Abgründe wahr. Zu unterst ist Finsternis, Schwindel, und trotzdem schwebt etwas sonderbar Sanftes über dem Ganzen. Es ist das Traumbild des Lichtes, das Lächeln der Sonne und die Stille, die Stille. (Gustave Flaubert an Louise Colet, 26. 8. 1853; Übersetzung Flaubert: ein Selbstporträt nach seinen Briefen, 1907, S. 41)

Etwas stimmt in mir nicht. Ich bin ein geborener Lyriker und schreibe keine Verse. Die ich liebe, möchte ich mit Zärtlichkeiten überhäufen und ich mache sie weinen. (Gustave Flaubert an Louise Colet, 26. 8. 1853; Übersetzung Flaubert: ein Selbstporträt nach seinen Briefen, 1907, S. 2)

Man müßte alles kennen, um zu schreiben; so viel wir sind, wir Skribbler haben alle eine monströse Unwissenheit, und wie all das doch Ideen liefern könnte, Vergleiche! Uns fehlt im allgemeinen das Mark! Die Bücher, aus denen die ganzen Literaturen geflossen sind, wie Homer, Rabelais, sind Enzyklopädien ihrer Zeit gewesen, sie kannten all diese guten Leute, und wir, wir wissen nichts. In Ronsards Poetik steht eine merkwürdige Vorschrift: er empfiehlt dem Dichter, sich in den Künsten und Handwerken, bei Schmieden, Goldschmieden, Schlossern etc. zu unterrichten, um dort Metaphern zu schöpfen; das gibt einem wirklich eine reiche, mannigfache Sprache; die Sätze müssen sich in einem Buch wie die Blätter in einem Walde bewegen, alle in ihrer Ähnlichkeit unähnlich. (Gustave Flaubert an Louise Colet, 7. 4. 1854. Werke, o. J. S. 139)

Was meine Arbeitswut betrifft, so möchte ich sie mit einer Flechte vergleichen. Ich kratze mich weinend. Es ist Lust und Marter zugleich. Und ich tue nichts, von dem, ich tun möchte. Denn man wählt seine Stoffe nicht, sie drängen sich einem auf. Werde ich je meinen Stoff? Wird mir eine Idee vom Himmel fallen, die in vollkommenen Einklang mit meinem Temparament steht? Werde ich ein Buch schreiben können, in dem ich mich ganz gebe? (Gustav Flaubert an George Sand, Silvesternacht, 1 Uhr 1869)br>

Die Dummheit der Menschen zermalmt mich gegenwärtig so sehr, daß ich mir vorkomme wie eine Fliege, die den Himalaya auf dem Rücken trägt. Einerlei! Ich will versuchen, mein Gift in mein Buch zu speien. Diese Hoffnung erleichtert mich. (Gustave Flaubert an Edmond de Goncourt, 9. 10. 1877. Briefe an Zeit- und Zunftgenossen, 1907, S. 144f.)

(Auch Die menschliche Dummheit macht mich im Augenblick so fertig, dass ich mir wie eine Fliege vorkomme, die den Himalaja auf dem Rücken trägt. Ich werde versuchen, mein Gift in meinem Buch auszukotzen: diese Hoffnung erleichtert mich.)

Der gewöhnliche Mensch schreibt massenhaft hin, was ihm gerad’ in den Sinn kommt, der Künstler, der echte Dichter, sucht oft 14 Tage lang nach einem Wort. (Theodor Fontane, Werke, 1955, S. 484)

Worte waren ursprünglich Zauber, und das Wort hat noch heute viel von seiner alten Zauberkraft bewahrt. Durch Worte kann ein Mensch den anderen selig machen oder zur Verzweiflung treiben, durch Worte überträgt der Lehrer sein Wissen auf die Schüler, durch Worte reißt der Redner die Versammlung der Zuhörer mit sich fort und bestimmt ihre Urteile und Entscheidungen. Worte rufen Affekte hervor, und sind das allgemeine Mittel zur Beeinflussung der Menschen untereinander. (Sigmund Freud, Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse)

Das eigentlich Unverständige sonst verständiger Menschen ist, daß sie nicht zurecht zu legen wissen, was ein Anderer sagt, aber nicht gerade trifft, wie er’s hätte sagen sollen. (Johann Wolfgang von Goethe, Maximen und Reflexionen, 1836, S. 606)

Ein jeder, weil er spricht, glaubt auch über die Sprache sprechen zu können. (Johann Wolfgang von Goethe, Maximen und Reflexionen, 1836, S. 606)

Der Schriftsteller, der seine Sätze nicht foltert, foltert seine Leser.

El escritor que no ha torturado sus frases tortura al lector. (Nicolás Gómez Dávila; zitiert nach Escolios a un texto implícito, 2001, S. 484)

Ich fange dieses Heft nicht allein meinen künftigen Biographen zu Gefallen an, obwohl ich bei meinen Aussichten auf die Unsterblichkeit gewiß seyn kann, daß ich einen erhalten werde. Es soll ein Notenbuch meines Herzens seyn, und diejenigen Töne, welche mein Herz angiebt, getreu, zu meiner Erbauung in künftigen Zeiten, aufbewahren. (Friedrich Hebbel, 23. 3. 1835. Tagebücher, 2012, S. 1)

Mein bedeutendes poetisches Talent kommt mir auch bei dem Studio der Sprachen sehr zu Hülfe. Ich bringe nämlich die schwierigsten Puncte der Grammatik in Verse und erhaben klingt es, wenn sich meine Muse philologisch vernehmen läßt: „Die Länder, Inseln und die Frauen / Als Feminina sind zu schauen! (Friedrich Hebbel, 23. 3. 1835. Tagebücher, 2012, S. 2)

Den Keim meines Unglücks kenne ich wohl: es ist mein Dichter-Talent. Dieses ist zu groß, als daß ich es unterdrücken, zu klein, als daß es mich für die darauf zu verwendende Sorgfalt verhältnismäßig lohnen könnte. Doch muß ich noch hinzufügen, daß nur der schlimme Weg, den ich durchs Leben machen mußte, mich zu meinem Talent in ein so übles Verhältniß gestellt hat. (Friedrich Hebbel, 22. 11. 1838. Tagebücher, 2012, S. 279)

Im Herzen einiger Lyriker scheint statt der Nachtigall ein Kuckuck zu nisten. (Friedrich Hebbel, 12. 10. 1839. Werke, o. J., S. 31)

Dichten heißt sich ermorden. (Friedrich Hebbel, 23. 11. 1839. „Poesie der Idee“: Tagebuchaufzeichnungen, 2012, o. S.)

Schreiben heißt Bleigießen. (Friedrich Hebbel. Tagebucheintrag 1856. Werke, 1905, S. 90)

Kirchhorst, 7. April 1939. Bei der Arbeit fiel mir auf, daß ich im Aussparen des unbetonten E vielleicht zu peinlich bin. Es ist allerdings ein Unterschied für den Satz, ob es in ihm heißt „erfreuen“ oder „erfreun“. Indessen glaube ich, daß der Leser, wie ich es auch an mir beobachte, das unbetonte E der Endungen je nach Bedarf liest oder auch unterschlägt. An jeder guten Prosa wirkt der Leser von sich aus mit. Insbesondere scheint mir dort Vorsicht geboten, wo die Aussparung dieses Vokals dem Wort einen ungewöhnlichen oder das Gedicht streifenden Charakter verleiht. Dasselbe gilt für die Umstellung von Wörtern innerhalb des Satzes aus Gründen der Gewichtsverteilung – auch hier steht dem Gedicht eine größere Freiheit als der Prosa zu. Was in der Prosa an rhythmischer Arbeit geleistet wird, darf keine Spur hinterlassen; und die Anstrengung ist um so lohnender, je weniger sie wahrgenommen wird. Das entspricht einem allgemeinen Gesetz, nach dem die ordnende Hand als letztes die sichtbaren Merkmale ihrer Arbeit verwischt.

Ferner glaube ich, daß ich den allzu häufigen Gebrauch des Wörtchens „jenes“ vermeiden muß. „Seine Augen glänzten in jenem Schimmer, den der Gebrauch der Belladonna verleiht.“ Die eigenartige Wirkung dieses Pronomens liegt darin, daß es das Einverständnis oder die Kennerschaft des Lesers in Anspruch nimmt. Das kann gerade bei einer ungewöhnlichen Feststellung oder einem raren Fakt von starker Wirkung sein. Es gilt hier aber, wie bei jeder Schmeichelei, der Grundsatz der Sparsamkeit. (Ernst Jünger, Strahlungen 1, 1998, S. 30f.)

Mein Fall ist, in Kürze, dieser: Es ist mir völlig die Fähigkeit abhanden gekommen, über irgend etwas zusammenhängend zu denken oder zu sprechen.br> Zuerst wurde es mir allmählich unmöglich, ein höheres oder allgemeineres Thema zu besprechen und dabei jene Worte in den Mund zu nehmen, deren sich doch alle Menschen ohne Bedenken geläufig zu bedienen pflegen. Ich empfand ein unerklärliches Unbehagen, die Worte „Geist“, „Seele“ oder „Körper“ nur auszusprechen. (…) die abstrakten Worte, deren sich doch die Zunge naturgemäß bedienen muß, um irgendwelches Urtheil an den Tag zu geben, zerfielen mir im Munde wie modrige Pilze. (…)

Dies alles erschien mir so unbeweisbar, so lügenhaft, so löcherig wie nur möglich. Mein Geist zwang mich, alle Dinge, die in einem solchen Gespräch vorkamen, in einer unheimlichen Nähe zu sehen: so wie ich einmal in einem Vergrößerungsglas ein Stück von der Haut meines kleinen Fingers gesehen hatte, das einem Brachfeld mit Furchen und Höhlen glich, so ging es mir nun mit den Menschen und Handlungen.

Es gelang mir nicht mehr, sie mit dem vereinfachenden Blick der Gewohnheit zu erfassen. Es zerfiel mir alles in Teile, die Teile wieder in Teile und nicht mehr ließ sich mit einem Begriff umspannen. Die einzelnen Worte schwammen um mich; sie gerannen zu Augen die mich anstarrten und in die ich wieder hineinstarren muß: Wirbel sind sie, in die hinabzusehen mich schwindelt, die sich unaufhaltsam drehen und durch die hindurch man ins Leere kommt. (Hugo von Hofmannsthal, Der Brief des Lord Chandos. Dort gibt es auch die englische und spanische Übersetzung; in Koreanisch siehe hier).

Einmal brach ich mir das Bein, es war das schönste Erlebnis meines Lebens. (Franz Kafka. Werke, 1946, S. 283)

Einmal brach ich mir das Bein, es war das schönste Erlebnis meines Lebens. (Franz Kafka. Werke, 1946, S. 283)

Wenn er mich immer frägt.“* Das ä losgelöst vom Satz flog dahin wie ein Ball auf der Wiese. (Franz Kafkas zweiter Tagebucheintrag 1910**)

* Zu Franz Kafkas Schreibweise siehe linguistik-online.de/13_01/nekula.html#anm3

** Kafka versah manche Einträge mit gar keinem, manche mit einem falschen Datum.

Endlich nach fünf Monaten meines Lebens, in denen ich nichts schreiben konnte womit ich zufrieden gewesen wäre und die mir keine Macht ersetzen wird, trotzdem alle dazu verpflichtet wären, komme ich auf den Einfall wieder einmal mich anzusprechen. Darauf antwortete ich noch immer, wenn ich mich wirklich fragte, hier war noch immer etwas aus mir herauszuschlagen, aus diesem Strohhaufen, der ich seit fünf Monaten bin und dessen Schicksal es zu sein scheint, im Sommer angezündet zu werden und zu verbrennen, rascher als der Zuschauer mit den Augen blinzelt. Wollte das doch nur mit mir geschehn! Und zehnfach sollte mir das geschehn, denn ich bereue nicht einmal die unglückselige Zeit. Mein Zustand ist nicht Unglück, aber er ist auch nicht Glück, nicht Gleichgültigkeit nicht Schwäche, nicht Ermüdung, nicht anderes Interesse, also was ist er denn? daß ich das nicht weiß hängt wohl mit meiner Unfähigkeit zu schreiben zusammen. Und diese glaube ich zu verstehn, ohne ihren Grund zu kennen. Alle Dinge nämlich die mir einfallen, fallen mir nicht von der Wurzel aus ein, sondern erst irgendwo gegen ihre Mitte. Versuche sie dann jemand zu halten, versuche jemand ein Gras und sich an ihm zu halten das erst in der Mitte des Stengels zu wachsen anfängt. Das können  wohl einzelne z. B. japanische Gaukler*, die auf einer Leiter klettern, die nicht auf dem Boden aufliegt, sondern auf den emporgehaltenen Sohlen eines halb Liegenden und die nicht an der Wand lehnt sondern nur in die Luft hinaufgeht. Ich kann es nicht, abgesehen davon daß meiner Leiter nicht einmal jene Sohlen zu Verfügung stehn. Es ist das natürlich nicht alles, und eine solche Anfrage bringt mich noch nicht zum Reden. Aber jeden Tag soll zumindest eine Zeile gegen mich gerichtet werden wie man die Fernrohre jetzt gegen den Kometen richtet. Und wenn ich dann einmal vor jenem Satze erscheinen würde, hergelockt von jenem Satze, so wie ich z. B. letzte Weihnachten gewesen bin und wo ich so weit war, daß ich mich nur noch gerade fassen konnte und wo ich wirklich auf der letzten Stufe meiner Leiter schien, die aber ruhig auf dem Boden stand und an der Wand. Aber was für ein Boden! was für eine Wand! Und doch fiel jene Leiter nicht, so drückten sie meine Füße an den Boden, so hoben sie meine Füße an die Wand. (Franz Kafka, Tagebucheintrag ohne Datierung, vermutlich Mai 1910)

wohl einzelne z. B. japanische Gaukler*, die auf einer Leiter klettern, die nicht auf dem Boden aufliegt, sondern auf den emporgehaltenen Sohlen eines halb Liegenden und die nicht an der Wand lehnt sondern nur in die Luft hinaufgeht. Ich kann es nicht, abgesehen davon daß meiner Leiter nicht einmal jene Sohlen zu Verfügung stehn. Es ist das natürlich nicht alles, und eine solche Anfrage bringt mich noch nicht zum Reden. Aber jeden Tag soll zumindest eine Zeile gegen mich gerichtet werden wie man die Fernrohre jetzt gegen den Kometen richtet. Und wenn ich dann einmal vor jenem Satze erscheinen würde, hergelockt von jenem Satze, so wie ich z. B. letzte Weihnachten gewesen bin und wo ich so weit war, daß ich mich nur noch gerade fassen konnte und wo ich wirklich auf der letzten Stufe meiner Leiter schien, die aber ruhig auf dem Boden stand und an der Wand. Aber was für ein Boden! was für eine Wand! Und doch fiel jene Leiter nicht, so drückten sie meine Füße an den Boden, so hoben sie meine Füße an die Wand. (Franz Kafka, Tagebucheintrag ohne Datierung, vermutlich Mai 1910)

* „The Mitsutas“ – Gleichgewichtskünstler –, die vom 16. bis 30. 11. 1909 im „Théätre Varieté“ in der Palackystraße in Prag-Karolinenthal auftraten, wobei einer der Akrobaten eine gut acht Meter hohe Leiter während der gesamten Vorstellung auf den gestreckten Beinen balancierte.

Du hast mir einen lieben Brief geschrieben, der entweder bald oder überhaupt nicht beantwortet werden wollte, und jetzt sind vierzehn Tage seitdem vorüber, ohne dass ich Dir geschrieben habe, das wäre an sich unverzeihlich, aber ich hatte Gründe. F[f]ürs erste wollte ich nur gut Überlegtes Dir schreiben, weil mir die Antwort auf diesen Brief wichtiger schien als jeder andere frühere Brief an Dich – (geschah leider nicht); und fürs zweite habe ich Hebbels Tagebücher (an 1800 Seiten) in einem Zuge gelesen, während ich früher immer nur kleine Stückchen herausgebissen hatte, die mir ganz geschmacklos vorkamen. Dennoch fing ich es im Zusammenhange an, ganz spielerisch anfangs, bis mir aber endlich so zu Mute wurde wie einem Höhlenmenschen, der zuerst im Scherz und in langer Weile einen Block vor den Eingang seiner Höhle wälzt, dann aber, als der Block die Höhle dunkel macht und von der Luft absperrt, dumpf erschrickt und mit merkwürdigem Eifer den Stein wegzuschieben sucht. Der aber ist jetzt zehnmal schwerer geworden und der Mensch muß in Angst alle Kräfte spannen, ehe wieder Licht und Luft kommt. Ich konnte eben keine Feder in die Hand nehmen während dieser Tage, denn wenn man so ein Leben überblickt, das sich ohne Lücke wieder und wieder höher türmt, so hoch, dass man es kaum mit seinen Fernrohren erreicht, da kann das Gewissen nicht zur Ruhe kommen. Aber es tut gut, wenn das Gewissen breite Wunden bekommt, denn dadurch wird es empfindlicher für jeden Biß. Ich glaube, man sollte überhaupt nur solche Bücher lesen, die einen beißen und stechen. Wenn das Buch, das wir lesen, uns nicht mit einem Faustschlag auf den Schädel weckt, wozu lesen wir dann das Buch? Damit es uns glücklich macht, wie Du schreibst? Mein Gott, glücklich wären wir eben auch, wenn wir keine Bücher hätten, und solche Bücher, die uns glücklich machen, könnten wir zur Not selber schreiben. Wir brauchen aber die Bücher, die auf uns wirken wie ein Unglück, das uns sehr schmerzt, wie der Tod eines, den wir lieber hatten als uns, wie wenn wir in Wälder vorstoßen würden, von allen Menschen weg, wie ein Selbstmord, ein Buch muß die Axt sein für das gefrorene Meer in uns. Das glaube ich. (Franz Kafka an Oskar Pollak, 27. 1. 1904)

Ich werde mich nicht müde werden lassen. Ich werde in meine Novelle [Beschreibung eines Kampfes, jmw] hineinspringen und wenn es mir das Gesicht zerschneiden sollte. (Franz Kafka, Tagebucheintrag 15. 11. 1910)

Dieses Verfolgen nebensächlicher Personen, von denen ich in Romanen, Theaterstücken usw. lese. Dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, das ich da habe! In den „Jungfern vom Bischofsberg“ (heißt es so?) wird von zwei Näherinnen gesprochen, die das Weißzeug für die eine Braut im Stücke machen. Wie geht es diesen zwei Mädchen? Wo wohnen sie? Was haben sie angestellt, daß sie nicht mit ins Stück dürfen, sondern förmlich draußen vor der Arche Noah unter den Regengüssen ertrinkend zum letztenmal nur ihr Gesicht an ein Kajütenfenster drücken dürfen, damit der Parterrebesucher für einen Augenblick etwas Dunkles dort sieht? (Franz Kafka, Tagebucheintrag 16.12. 1910)

Dass ich so viel weggelegt und weggestrichen habe, ja fast alles was ich in diesem Jahre [ges]überhaupt geschrieben habe, das hindert mich jedenfalls auch sehr am Schreiben. Es ist ja ein Berg, es ist 5 mal so viel als ich überhaupt je geschrieben habe und schon durch seine Masse zieht es alles was ich schreibe, mir unter der Feder weg zu sich hin. (Franz Kafka, Tagebucheintrag 17. 12. 1910. Oxforder Quartalheft, 2001, S. 62)

Ich kann nicht schreiben; ich habe keine Zeile gemacht, die ich anerkenne, dagegen habe ich alles weggestrichen, was ich nach Paris – es war nicht viel – geschrieben habe. Mein ganzer Körper warnt mich vor jedem Wort, jedes Wort, ehe es sich von mir niederschreiben läßt, schaut sich zuerst nach allen Seiten um; die Sätze zerbrechen mir förmlich, ich sehe ihr Inneres und muß dann aber rasch aufhören.

Das Stückchen der Novelle [möglicherweise das später unter dem Titel Kinder auf der Landstraße veröffentlichte Stück aus der Novelle Beschreibung eines Kampfes], das beiliegt, habe ich vorgestern abgeschrieben und lasse es jetzt schon dabei. Es ist schon alt und sicher nicht fehlerlos, aber es erfüllt sehr gut die nächste Absicht der Geschichte. (Franz Kafka an Max Bord, 17. 12. 1910)

Womit entschuldige ich, daß ich heute noch nichts geschrieben habe? Mit nichts. Zumal meine Verfassung nicht die schlechteste ist. Ich habe immerfort eine Anrufung im Ohr: „Kämest du, unsichtbares Gericht!“

Damit diese falschen Stellen, die um keinen Preis aus der Geschichte heraus wollen, mir endlich Ruhe geben, schreibe ich zwei her:

„Seine Atemzüge waren laut wie Seufzer über einen Traum, in dem das Unglück leichter zu tragen ist als in unserer Welt, so daß einfache Atemzüge schon genügendes Seufzen sind.“ „Jetzt überblicke ich ihn so frei, wie man ein kleines Geduldspiel überblickt, von dem man sich sagt: Was tut es, daß ich die Kügelchen nicht in ihre Höhlungen bringen kann, alles gehört mir ja, das Glas, die Fassung, die Kügelchen und was noch da ist; die ganze Kunst kann ich einfach in die Tasche stecken.“ (Franz Kafka, Tagebucheintrag 20. 12. 1910)

Meine Kraft reicht zu keinem Satz mehr aus. Ja, wenn es sich um Worte handeln würde, wenn es genügte, ein Wort hinzusetzen und man sich wegwenden könnte im ruhigen Bewußtsein, dieses Wort ganz mit sich erfüllt zu haben. (Franz Kafka, Tagebucheintrag 27. 12. 1910)

Kleist bläst in mich wie in eine alte Schweinsblase. Damit es nicht zu arg wird und weil ich es mir vorgenommen habe, gehe ich jetzt in die Lucerna [Laterne, ein Prager Kabarett, jmw]. (Franz Kafka an Max Brod am 27. 1. 1911 [Ansichtskarte (Schloß Friedland). Stempel: 1. II. 1911]. Briefe, 1966, S. 87)

Sicher ist, dass ich alles, was ich im voraus selbst im guten Gefühl Wort für Wort oder sogar nur beiläufig aber in ausdrücklichen Worten erfunden habe, auf dem Schreibtisch beim Versuch des Niederschreibens, trocken, verkehrt, unbeweglich, der ganzen Umgebung hinderlich, ängstlich, vor allem aber lückenhaft erscheint, trotzdem von der ursprünglichen Erfindung nichts vergessen worden ist. Es liegt natürlich zum großen Teil daran, dass ich frei vom Papier nur in der Zeit der Erhebung, die ich mehr fürchte als ersehne, wie sehr ich sie auch ersehne, Gutes erfinde, dass dann aber die Fülle so groß ist, dass ich verzichten muss, blindlings also nehme nur dem Zufall nach, aus der Strömung heraus, griffweise, so dass diese Erwerbung beim überlegten Niederschreiben nichts ist im Vergleich zur Fülle, in der sie lebte, unfähig ist, diese Fülle herbeizubringen und daher schlecht und störend ist, weil sie nutzlos lockt. (Franz Kafka, Tagebucheintrag 15. 11. 1911)

Mein Leben besteht und bestand im Grunde von jeher aus Versuchen zu schreiben und meist aus misslungenen. Schrieb ich aber nicht, dann lag ich auch schon auf dem Boden, wert hinausgekehrt zu werden. (Franz Kafka an Felice Bauer, 1. 11. 1912)

Liebste! Was ist das doch für eine ausnehmend ekelhafte Geschichte [Die Verwandlung, jmw], die ich jetzt wieder beiseite lege, um mich in den Gedanken an Dich zu erholen. Sie ist jetzt schon ein Stück über ihre Hälfte fortgeschritten und ich bin auch im allgemeinen mit ihr nicht unzufrieden, aber ekelhaft ist sie grenzenlos und solche Dinge, siehst Du, kommen aus dem gleichen Herzen, in dem Du wohnst und das Du als Wohnung duldest. Sei darüber nicht traurig, denn, wer weiß, je mehr ich schreibe und je mehr ich mich befreie, desto reiner und würdiger werde ich vielleicht für Dich, aber sicher ist noch vieles aus mir hinauszuwerfen und die Nächte können gar nicht lang genug sein für dieses übrigens äußerst wollüstige Geschäft. (Franz Kafka an Felice Bauer, 24. 11. 1912)

Liebste, ich bitte Dich jedenfalls mit aufgehobenen Händen, sei nicht auf meinen Roman [Der Verschollene, jmw] eifersüchtig. Wenn die Leute im Roman Deine Eifersucht merken, laufen sie mir weg, ich halte sie ja sowieso nur an den Zipfeln ihrer Kleidung fest. Und bedenke, wenn sie mir weglaufen, ich müßte ihnen nachlaufen und wenn es bis in die Unterwelt wäre, wo sie ja eigentlich zuhause sind. Der Roman bin ich, meine Geschichten sind ich, wo wäre da, ich bitte Dich, der geringste Platz für Eifersucht. Alle meine Menschen laufen ja, wenn alles sonst in Ordnung ist, Arm in Arm auf Dich zu, um letzten Endes Dir zu dienen. (Franz Kafka, Tagebucheintrag vom 2. zum 3. 1. 1913)

Einmal schriebst Du, Du wolltest bei mir sitzen, während ich schreibe; denke nur, da könnte ich nicht schreiben (ich kann auch sonst nicht viel) aber da könnte ich gar nicht schreiben. Schreiben heißt ja sich öffnen bis zum Übermaß; die äußerste Offenherzigkeit und Hingabe, in der sich ein Mensch im menschlichen Verkehr schon zu verlieren glaubt und vor der er also, solange er bei Sinnen ist, immer zurückscheuen wird – denn leben will jeder, solange er lebt – diese Offenherzigkeit und Hingabe genügt zum Schreiben bei weitem nicht. Was von dieser Oberfläche ins Schreiben hinübergenommen wird – wenn es nicht anders geht und die tiefern Quellen schweigen – ist nichts und fällt in dem Augenblick zusammen, in dem ein wahreres Gefühl diesen obern Boden zum Schwanken bringt. Deshalb kann man nicht genug allein sein, wenn man schreibt, deshalb kann es nicht genug still um einen sein, wenn man schreibt, die Nacht ist noch zu wenig Nacht. Deshalb kann nicht genug Zeit einem zur Verfügung stehn, denn die Wege sind lang, und man irrt leicht ab, man bekommt sogar manchmal Angst und hat schon ohne Zwang und Lockung Lust zurückzulaufen (eine später immer schwer bestrafte Lust), wie erst, wenn man unversehens einen Kuß vom liebsten Mund bekäme! Oft dachte ich schon daran, daß es die beste Lebensweise für mich wäre, mit Schreibzeug und einer Lampe im innersten Raume eines ausgedehnten, abgesperrten Kellers zu sein. Das Essen brächte man mir, stellte es immer weit von meinem Raum entfernt hinter der äußersten Tür des Kellers nieder. Der Weg um das Essen, im Schlafrock, durch alle Kellergewölbe hindurch wäre mein einziger Spaziergang. Dann kehrte ich zu meinem Tisch zurück, würde langsam und mit Bedacht essen und wieder gleich zu schreiben anfangen. Was ich dann schreiben würde! Aus welchen Tiefen ich es hervorreißen würde! Ohne Anstrengung! Denn äußerste Koncentration kennt keine Anstrengung. Nur daß ich es vielleicht nicht lange treiben würde und beim ersten, vielleicht selbst in solchem Zustand nicht zu vermeidendem Mißlingen in einen großartigen Wahnsinn ausbrechen müßte. (Franz Kafka an Felice Bauer, vom 14. zum 15. 1. 1913)

Anläßlich der Korrektur des „Urteils“ schreibe ich alle Beziehungen auf, die mir in der Geschichte klar geworden sind, soweit ich sie gegenwärtig habe. Es ist dies notwendig, denn die Geschichte ist wie eine regelrechte Geburt mit Schmutz und Schleim bedeckt aus mir herausgekommen und nur ich habe die Hand, die bis zum Körper dringen kann und Lust dazu hat: Der Freund ist die Verbindung zwischen Vater und Sohn, er ist ihre größte Gemeinsamkeit. Allein bei seinem Fenster sitzend wühlt Georg in diesem Gemeinsamen mit Wollust, glaubt den Vater in sich zu haben und hält alles bis auf eine flüchtige traurige Nachdenklichkeit für friedlich. Die Entwicklung der Geschichte zeigt nun, wie aus dem Gemeinsamen, dem Freund, der Vater hervorsteigt und sich als Gegensatz Georg gegenüber aufstellt, verstärkt durch andere kleinere Gemeinsamkeiten nämlich durch die Liebe, Anhänglichkeit der Mutter durch die treue Erinnerung an sie und durch die Kundschaft, die ja der Vater doch ursprünglich für das Geschäft erworben hat. Georg hat nichts, die Braut, die in der Geschichte nur durch die Beziehung zum Freund, also zum Gemeinsamen, lebt, und die, da eben noch nicht Hochzeit war, in den Blutkreis, der sich um Vater und Sohn zieht, nicht eintreten kann, wird vom Vater leicht vertrieben. Das Gemeinsame ist alles um den Vater aufgetürmt, Georg fühlt es nur als Fremdes, Selbständiggewordenes, von ihm niemals genug Beschütztes, russischen Revolutionen Ausgesetztes, und nur weil er selbst nichts mehr hat, als den Blick auf den Vater, wirkt das Urteil, das ihm den Vater gänzlich verschließt so stark auf ihn.

Georg hat soviel Buchstaben wie Franz. In Bendemann ist „mann“ nur eine für alle noch unbekannten Möglichkeiten der Geschichte vorgenommene Verstärkung von „Bende“. Bende aber hat ebensoviele Buchstaben wie Kafka und der Vokal e wiederholt sich an den gleichen Stellen wie der Vokal a in Kafka. Frieda hat ebensoviel Buchstaben wie Felice und den gleichen Anfangsbuchstaben, Brandenfeld hat den gleichen Anfangsbuchstaben wie Bauer und durch das Wort „Feld“ auch in der Bedeutung eine gewisse Beziehung. Vielleicht ist sogar der Gedanke an Berlin nicht ohne Einfluß gewesen und die Erinnerung an die Mark Brandenburg hat vielleicht eingewirkt. (Franz Kafka, Tagebucheintrag 11. 2. 1913)

Könnte ich schreiben, Felice! Das Verlangen danach brennt mich aus. Hätte ich genug Freiheit und Gesundheit vor allem dazu. Ich glaube, Du hast es nicht genug begriffen, dass Schreiben meine einzige innere Daseinsmöglichkeit ist. Es ist kein Wunder, ich drücke es immer falsch aus, erst zwischen den innern Gestalten werde ich wach, darüber aber, über mein Verhalten nämlich, kann ich nicht überzeugend schreiben und nicht reden. Das ist auch nicht nötig, wenn ich nur alles andere hätte. (Franz Kafka an Felice Bauer, 20. 4. 1913)

Findest Du im „Urteil“ irgendeinen Sinn, ich meine irgendeinen geraden, zusammenhängenden, verfolgbaren Sinn? Ich finde ihn nicht und kann auch nichts darin erklären. Aber es ist vieles Merkwürdiges daran. Sieh nur die Namen! (…) Und nun sieh, Georg hat so viel Buchstaben wie Franz, „Mann“ soll wohl aus Mitleid diesen armen „Bende“ für seine Kämpfe stärken. „Frieda“ hat so viel Buchstaben wie Felice und auch den gleichen Anfangsbuchstaben, „Friede“ und „Glück“ liegen auch nah beisammen. „Brandenfeld“ hat durch „feld“ eine Beziehung zu „Bauer“ und den gleichen Anfangsbuchstaben. Und derartiges gibt es noch einiges, das sind natürlich lauter Dinge, die ich erst später herausgefunden habe. Im übrigen ist das Ganze in einer Nacht geschrieben von 11h bis 6 Uhr früh. Als ich mich zum Schreiben niedersetzte, wollte ich nach einem zum Schreien unglücklichen Sonntag (ich hatte mich den ganzen Nachmittag stumm um die Verwandten meines Schwagers herumgedreht, die damals zum erstenmal bei uns waren) einen Krieg beschreiben, ein junger Mann sollte aus seinem Fenster eine Menschenmenge über die Brücke herankommen sehn, dann aber drehte sich mir alles unter den Händen. – Noch etwas Wichtiges: Das letzte Wort des vorletzten Satzes soll "hinabfallen", nicht „hinfallen“ sein. Und nun, ist also wieder alles gut? (Franz Kafka an Felice Bauer, 2. 6. 1913)

Ich kann auch nicht eigentlich erzählen, ja fast nicht einmal reden; wenn ich erzähle, habe ich meistens ein Gefühl, wie es kleine Kinder haben könnten, die die ersten Gehversuche machen, aber noch nicht aus eigenem Bedürfnis, sondern weil es die erwachsene, tadellos gehende Familie so will. (Franz Kafa an Felice Bauer [10.–]16. 6. 1913)

Mein ganzes Wesen ist auf Literatur gerichtet, die Richtung habe ich bis zu meinem 30[s]ten Jahr genau festgehalten; wenn ich sie einmal verlasse, lebe ich eben nicht mehr. Alles was ich bin und nicht bin, folgert daraus. (Franz Kafka an Carl Bauer, 28. 8. 1913)

Gieng statt dessen spazieren, verwischte alles aufgenommene Gefühl durch ein Gespräch mit Haas, den ich traf, Weiber erregten mich, nun las ich zuhause „die Verwandlung“ und finde sie schlecht. (Franz Kafka, Tagebucheintrag 20. 10. 1913)

Ich habe keine Zeit. Es ist allgemeine Mobilisierung. K. und P. sind einberufen. Jetzt bekomme ich den Lohn des Alleinseins. Es ist allerdings kaum ein Lohn, Alleinsein bringt nur Strafen. Immerhin, ich bin wenig berührt von allem Elend und entschlossener als jemals. Nachmittags werde ich in der Fabrik sein müssen, wohnen werde ich nicht zu Hause, denn E. mit den zwei Kindern übersiedelt zu uns. Aber schreiben werde ich trotz alledem, unbedingt, es ist mein Kampf um die Selbsterhaltung. (Franz Kafka, Tagebucheintrag 31. 7. 1914)

Deutschland hat Rußland den Krieg erklärt. – Nachmittag Schwimmschule. (Franz Kafka, Tagebucheintrag 2. 8. 1914)

Nicht einmal das „künstlerische Interesse“ ist wahr, es ist sogar die falscheste Aussage unter allen Falschheiten. Ich habe kein literarisches Interesse, sondern bestehe aus Literatur, ich bin nichts anderes und kann nichts anderes sein. Ich habe letzthin in einer „Geschichte des Teufelsglaubens“ folgende Geschichte gelesen: „Ein Kleriker hatte eine so schöne süße Stimme, dass sie zu hören die größte Lust gewährte. Als ein Geistlicher diese Lieblichkeit eines Tages auch gehört hatte, sagte er: das ist nicht die Stimme eines Menschen, sondern des Teufels. In Gegenwart aller Bewunderer beschwor er den Dämon, der auch ausfuhr, worauf der Leichnam (denn hier war eben ein menschlicher Leib anstatt von der Seele vom Teufel belebt gewesen [Einfügung von Kafka]) zusammensank und stank.“ [Kafka zitiert hier Gustav Roskoff, Geschichte des Teufels, 1869, S. 326] Ähnlich, ganz ähnlich ist das Verhältnis zwischen mir und der Literatur, nur dass meine Literatur nicht so süß ist wie die Stimme jenes Mönches. (Franz Kafka an Felice Bauer, 14. 8. 1913)

Großer Widerwillen vor „Verwandlung“. Unlesbares Ende. Unvollkommen fast bis in den Grund. Es wäre viel besser geworden, wenn ich damals nicht durch die Geschäftsreise gestört worden wäre. (Franz Kafka, Tagebucheintrag 19. 1. 1914)

Wieder kaum zwei Seiten [von „Der Process“, jmw]. Zuerst dachte ich, die Traurigkeit über die österreichischen Niederlagen und die Angst vor der Zukunft (eine Angst, die mir im Grunde lächerlich und zugleich infam vorkommt) werden mich überhaupt am Schreiben hindern. Das war es nicht, nur ein Dumpfsein, das immer wieder kommt und immer wieder überwunden werden muß. Für die Traurigkeit selbst ist außerhalb des Schreibens Zeit genug. (Franz Kafka, Tagebucheintrag 13. 9. 1914; siehe auch nzz.ch/aktuell/feuilleton/literatur/die-stunde-der-papiere-1.18198697)

Fast vollständiges Stocken der Arbeit [am „Process“, jmw]. Das, was geschrieben wird, scheint nichts Selbständiges, sondern der Widerschein guter früherer Arbeit. (Franz Kafka, Tagebucheintrag 25. 10. 1914; siehe auch nzz.ch/aktuell/feuilleton/literatur/die-stunde-der-papiere-1.18198697)

Ich kann nicht mehr weiterschreiben [am „Process“, jmw]. Ich bin an der endgültigen Grenze, vor der ich vielleicht wieder jahrelang sitzen soll, um dann vielleicht wieder eine neue, wieder unfertig bleibende Geschichte anzufangen. (Franz Kafka, Tagebucheintrag 30. 11. 1914; siehe auch nzz.ch/aktuell/feuilleton/literatur/die-stunde-der-papiere-1.18198697)

Jämmerliches Vorwärtskriechen der Arbeit [am „Process“, jmw], vielleicht an ihrer wichtigsten Stelle dort wo eine gute Nacht so notwendig wäre. (Franz Kafka, Tagebucheintrag 14. 12. 1914; siehe auch kafkaerlesen.de/vorschau_derprozess.htm)

Anfang jeder Novelle [Die Verwandlung, jmw] zunächst lächerlich. Es scheint hoffnungslos, daß dieser neue, noch unfertige überall empfindliche Organismus in der fertigen Organisation der Welt sich wird erhalten können, die wie jede fertige Organisation danach strebt, sich abzuschließen. Allerdings vergißt man hiebei, daß die Novelle falls sie berechtigt ist ihre fertige Organisation in sich trägt, auch wenn sie sich noch nicht ganz entfaltet hat; darum ist die Verzweiflung in dieser Hinsicht vor dem Anfang einer Novelle unberechtigt; ebenso müßten Eltern vor dem Säugling verzweifeln, denn dieses elende und besonders lächerliche Wesen hatten sie nicht auf die Welt bringen wollen. Allerdings weiß man niemals, ob die Verzweiflung, die man fühlt, die berechtigte oder die unberechtigte ist. Aber einen gewissen Halt kann diese Überlegung geben, das Fehlen dieser Erfahrung hat mir schon geschadet. (Franz Kafka, Tagebucheintrag 19. 12. 1914)

Seit August gearbeitet, im allgemeinen nicht wenig und nicht schlecht, aber weder in ersterer noch in letzterer Hinsicht bis an die Grenzen meiner Fähigkeit, wie es hätte sein müssen, besonders, da meine Fähigkeit aller Voraussicht nach (Schlaflosigkeit, Kopfschmerzen, Herzschwäche) nicht mehr lange andauern wird. Geschrieben an Unfertigem: „Der Prozeß“, „Erinnerungen an die Kaldabahn“, „Der Dorfschullehrer“, „Der Unterstaatsanwalt“ und kleinere Anfänge. An Fertigem nur: „In der Strafkolonie“ und ein Kapitel [Das Naturteater von Oklahama, jmw] des Verschollenen [auch Amerika, jmw], beides während des 14 tägigen Urlaubs. Ich weiß nicht, warum ich diese Übersicht mache, es entspricht mir gar nicht! (Franz Kafka, Tagebucheintrag 31. 12. 1914)

In der Fabrik bis 1/2 7 in gleicher Weise nutzlos gearbeitet, gelesen, diktiert, angehört, geschrieben. Gleiche sinnlose Befriedigung danach. Kopfschmerzen, schlecht geschlafen. Unfähig zu längerer koncentrierter Arbeit. Auch zu wenig im Freien gewesen. Trotzdem eine neue Geschichte angefangen, die alten fürchtete ich mich zu verderben. Nun stehen vor mir 4 oder 5 Geschichten aufgerichtet wie die Pferde* vor dem Cirkusdirektor Schumann bei Beginn der Produktion. (Franz Kafka, Tagebucheintrag 18. 1. 1915)

* Die Metapher „Pferd“ steht bei Kafka für Erzählungen, Reiten bzw. Pferdedressur für den Erzähler und das Reiten bzw. Pferdedressur für die Erzählung. Die 5 Geschichten stehen für neue literarische Versuche, die wie Pferde zur Dressur bereitstehen; siehe auch Ein in der Phantasie durchgeführtes Experiment, 2010, S. 7)

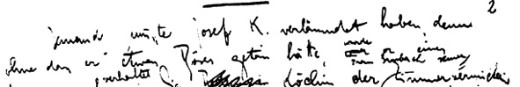

(Anfang von Kafkas Der Prozeß)

Als ich sehr jung war, konnte ich nicht verstehen, wie man es anstelle, ein Buch zu schreiben. Das verstehe ich jetzt sehr gut, hingegen kann ich jetzt nicht begreifen, wie jemand wünschen kann, es zu tun. (Sören Kierkegaard, Tagebücher, 1968, S. 291f.; mehr dazu siehe juttas-schreibblog.blogspot.de/2012/11/zitat-des-tages-soren-kierkegaard-uber.html)

Was leicht ins Ohr geht, geht leicht hinaus. Was schwer ins Ohr geht, geht schwer hinaus. Das gilt vom Schreiben noch mehr als vom Musikmachen. (Karl Kraus, Die Fackel, 1908, 254–255)

Wer nichts der Sprache vergibt, vergibt auch nichts der Sache. (Karl Kraus, Die Fackel, 1908, 254–255)

Auch die sprachliche Trivialität kann ein Element des künstlerischen Ausdrucks sein, nämlich des Witzes. Der Schriftsteller, der sich ihrer bedient, ist echter Feierlichkeit fähig. Das Pathos an und für sich ist ebenso wertlos wie die Trivialität als solche. (Karl Kraus, Die Fackel, 1908, 254–255)

Werdegang des Schreibenden: Im Anfang ist mans ungewohnt und es geht deshalb wie geschmiert. Aber dann wirds schwerer und immer schwerer, und wenn man erst in die Übung kommt, dann wird man mit manch einem Satz nicht fertig. (Karl Kraus, Die Fackel, 1908, 254–255)

Zeichnen ist Sprache für die Augen, Sprache ist Malerei für das Ohr. (Joseph Joubert, Gedanken, Versuche und Maximen, 1851)

Dessiner, c’est parler aux yeux, et parler, c’est peindre à l’oreille. (Pensées, essais et maximes, 1842, S. 142)

Herr Schriftsteller, sind Sie frei von Ihrem bürgerlichen Verleger? (Wladimir Iljitsch Lenin, Parteiorganisation und Parteiliteratur, 1905)

[D 75] Wenn er eine Rezension verfertigt, habe ich mir sagen lassen, soll er allemal die heftigsten Erektionen haben. (Georg Christoph Lichtenberg, Sudelbücher)

[D 93] Das was man tun muß, um wie Sheakspear zu schreiben zu lernen, liegt viel weiter ab als die Lesung desselben. (Georg Christoph Lichtenberg, Sudelbücher)

[D 399] Wenn ein Buch und ein Kopf zusammenstoßen und es klingt hohl, ist das allemal im Buch? (Georg Christoph Lichtenberg, Sudelbücher)

[D 137] Heutzutage machen drei Pointen und eine Lüge einen Schriftsteller. (Georg Christoph Lichtenberg, Sudelbücher)

[E 78] Wer zwei Paar Hosen hat, mache eins zu Geld und schaffe sich dieses Buch an. (Georg Christoph Lichtenberg, Sudelbücher)

[E 128] Es hatte die Wirkung, die gemeiniglich gute Bücher haben. Es machte die Einfältigen einfältiger, die Klugen klüger und die übrigen Tausende blieben ungeändert. (Georg Christoph Lichtenberg, Sudelbücher)

[E 213] Ein Buch ist ein Spiegel, wenn ein Affe hineinguckt, so kann freilich kein Apostel heraus sehen. Wir haben keine Worte mit dem Dummen von Weisheit zu sprechen. Der ist schon weise, der den Weisen versteht. (Georg Christoph Lichtenberg, Sudelbücher)

[E 308] Schreibt man denn Bücher bloß zum Lesen? oder nicht auch zum Unterlegen in die Haushaltung? Gegen eins, das durchgelesen wird, werden Tausende durchgeblättert, andere Tausend liegen stille, andere werden auf Mauslöcher gepreßt, nach Ratten geworfen, auf andern wird gestanden, gesessen, getrommelt, Pfefferkuchen gebacken, mit andern werden Pfeifen angesteckt, hinter dem Fenster damit gestanden. (Georg Christoph Lichtenberg, Sudelbücher)

[J 155] Seine Bücher waren sehr nett, sie hatten auch sonst wenig zu tun. (Georg Christoph Lichtenberg, Sudelbücher)

[F 409] Es sind zuverlässig in Deutschland mehr Schriftsteller, als alle vier Weltteile überhaupt zu ihrer Wohlfahrt nötig haben. (Georg Christoph Lichtenberg, Sudelbücher)

[F 1152] In die Welt zu gehen ist deswegen für einen Schriftsteller nötig, nicht sowohl damit er viele Situationen sehe, sondern selbst in viele komme. (Georg Christoph Lichtenberg, Sudelbücher)

[J 207] Was eigentlich den Schriftsteller für den Menschen ausmacht, ist, beständig zu sagen, was vorzüglichste Menschen, oder überhaupt der größte Teil denkt oder fühlt, ohne es zu wissen, die Mittelmäßigen sagen nur, was jeder würde gesagt haben. Hierin besteht ein großer Vorteil zumal der dramatischen und Roman-Dichter. (Georg Christoph Lichtenberg, Sudelbücher)

[KA 141] Die Leute, die den Reim für das wichtigste in der Poesie halten, betrachten die Verse wie Ochsen-Käufer von hinten. (Georg Christoph Lichtenberg, Aus den Sudelbüchern, 2011, o. S.)

[KA 143] Schlechte Schriftsteller sind nach meinem Begriff diejenigen, welche allerhand abgeschmackte Grillen und läppische Einfalle, die Ihnen eigen sind und deren Torheit alle Leute die nur ihre 3 Sinne haben begreifen können in einer albernen scheußlichen Schreibart, so verworren und undeutlich vortragen, daß man mit Hände[n] greifen kann daß sie nicht recht unter dem Hut verwahrt sind und daß sie selbst nicht wissen was sie haben wollen. (Georg Christoph Lichtenberg, Aus den Sudelbüchern, 2011, o. S.)

Man kann keine dritte Person beschreiben, wenn man nicht wenigstens einen Moment lang diese dritte Person gewesen ist. Im Künstler sind alle Gebrechen, ist alle Tapferkeit lebendig. (Juri Olescha; zitiert nach zvab.com/displayBookDetails.do?itemId=235781035&b=1)

Bücher lesen heißt wandern gehen in ferne Welten, aus den Stuben über Sterne. (Jean Paul, Traumwelten, 2001, S. 5)

Das ischt nit anders, aber schaun's, wenn die Gedanken ausgehen, da mal’ ich Rössel. (Friedrich Schiller, Werke, 1967, S. 66)

Gesicherte Unsterblichkeit

So lang’ es Schwaben gibt in Schwaben,

wird Schiller stets Bewundrer haben.

Kennzeichen.

Wenn jemand ‚Schooße’ reimt auf ‚Rose’;

Auf ‚Menschen’ ‚wünschen’, und in Prose

Und Versen schillert: Freunde! wißt,

Daß seine Heimat Schwaben ist.

(August Wilhelm von Schlegel, Wolfgang Menzel’s Literaturblatt, 1831, S. 453)

Es ist so schlecht und impertinent, wie heut zu Tage allgemein, – Beispiele werden jegliche Sache stets am besten erläutern – so zu schreiben, wie ich soeben geschrieben habe. Diese sogenannten Gedankenstriche, sonst nur Lückenbüßer für Gedanken, sind hier verschämte und daher auf dem Bauch liegende Parenthesen. Wer zum Publiko spricht, soll vorher überlegt haben was er sagen will und seine Gedanken geordnet haben usw. – Je mehr Gedankenstriche in einem Buch, desto weniger Gedanken. (Arthur Schopenhauer, Handschriftlicher Nachlass, 1864, S. 100; mehr dazu siehe juttas-schreibblog.blogspot.de/2010/12/zitat-des-tages.html)

Ich selber bin der unerbittlichste Richter meiner Arbeiten. Jede ist herrlich schimmernd und tadellos, so lange sie im Entwurfe und noch nicht angefangen ist, darum hafte ich auch manchesmal so lange im Entwurfe, und trage ihn im Haupte herum: jede macht mich fast unglücklich, wenn sie fertig ist, weil sie gar so unzulänglich ist. (Adalbert Stifter an Dr. Balth. Elischer, 14. 1. 1860. Briefe, 1869, S. 314)

Das führte eine neue Eigenschaft an mir herbei, die ich früher nicht hatte; da nehmlich die Stimmung sehr ungleich ist, so kann ich oft nicht an einem Werke fortarbeiten, weil es mir in dem Augenblicke zu schwierig ist, aber an einem anderen könnte ich es; um nicht die Zeit ganz zu verlieren, tue ich es, und so bin ich jetzt in nicht weniger als zehn bis fünfzehn Bänden zerstreut, ein Haufen Manuskript und nichts fertig. Fleißig aber bin ich sehr, es ist mein täglicher Trost, in diesem Hottentottien zu der teuren, holden, immer lächelnden Muse zu flüchten. (Adalbert Stifter, 22. 12.1860. Briefe, 1947, S. 173)

Der Schriftsteller benötigt, abgesehen vom äußerem Talent, zwei Dinge: Erstens – er muss wissen, was sein sollte, und zweitens – er muss an das, was sein sollte, so glauben, dass er es so darstellen kann, als ob es existiert, als ob er mitten darin lebe.

Писателю-художнику, кроме внешнего таланта, надо две вещи: первое– знать твердо, что должно быть, а второе – так верить в то, что должно быть, чтоб изображать то, что должно быть, так, как будто оно есть, как будто я живу среди него. (Leo Tolstoi an P. I. Birjukow, 1. 3. 1887)

Vor allem kommt es darauf an, sich beim Schreiben Zeit zu lassen, es nicht langweilig zu finden, ein und dasselbe zehn-, zwanzigmal zu verbessern und umzuarbeiten und nur wenig zu schreiben und, Gott erbarme, das Schreiben nicht als Mittel zum Lebensunterhalt oder für das eigene Ansehen zu sehen.

Надо, главное, не торопиться писать, не скучать поправлять, переделывать 10, 20 раз одно и то же, немного писать и, помилуй бог, не делать из писания средства существования или значения перед людьми. (Leo Tolstoi an F. A. Sheltow, 21. 4. 1887)

Ich glaube, schreiben darf man erstens nur, wenn einen der Gedanke, den man ausdrücken möchte, so packt, dass er nicht eher von einem ablässt, bis man ihn so gut wie möglich ausgedrückt hat. Alle anderen Beweggründe zum Schreiben - Eitelkeit und vor allem das ekelhafte Geld - kommen zwar zum wichtigsten Grund, dem Ausdrucksbedürfnis, hinzu, können aber die Aufrichtigkeit und Qualität des Werkes nur stören. Die zweite Sache, die häufig auftritt, ist, glaube ich, ist der Fehler, dass besonders die modernen Schriftsteller (die ganze Dekadenz beruht darauf) vor allem den Wunsch haben, originell zu sein, sie möchten verwundern, den Leser überraschen. Das ist noch schädlicher, als das, von dem ich vorher sprach. Es schließt die Einfachheit aus. Das Einfache ist jedoch eine Voraussetzung für Schönheit. Einfach und unkompliziert mag falsch sein, aber komplex und künstlich kann nicht gut sein. Drittens: Eile beim Schreiben. Sie ist schädlich, und außerdem ein Zeichen von Mangel an echtem Bedürfnis, seine Gedanken auszudrücken. Denn wenn es eine echte Notwendigkeit ist, darf man keine Mühe noch Zeit scheuen, seine Ideen voller Sicherheit und Klarheit niederzuschreiben. Viertens: Der Wunsch, dem Zeitgeschmack und den Forderungen der Mehrheit des Lesepublikums zu entsprechen. Das ist besonders schädlich und nimmt dem Geschriebenen schon von vornherein jegliche Bedeutung, denn es soll nicht im herkömmlichen Sinn belehrend sein wie eine Predigt, sondern dem Menschen etwas Neues, Unbekanntes erschließen, das meist das Gegenteil von dem ist, was das zweifellos großartige Publikum erwartet. (Leo Tolstoi an Leonid Andrejew, 2. 9. 1908)

Gänsefüßchen benutzen zweierlei Arten von Schriftstellern: die ängstlichen und die ohne Talent. Erstere erschrecken vor der eigenen Courage und Originalität, die zweiten (…), die irgendein Wort in Gänsefüßchen setzen, wollen damit sagen: Sieh mal, Leser, was für ein originelles, kühnes und neues Wort ich gefunden habe! (Anton Tschechow an Alexander S. Lazarev-Gruzinsky, 20. 10. 1888)

Eine Erzählung ohne Frau ist eine Maschine ohne Dampf.

Без женщины повесть, что без паров машина. (Anton Tschechow an Iwan L. Leontjew (Stscheglow), 22. 1. 1888)

Die Kürze ist eine Schwester des Talents.

Краткость-сестра таланта. (Anton Tschechow an Alexander Tschechow, 11. 4. 1889)

Ich glaube nicht, dass es irgendetwas auf auf Erdent gibt, was man in Berlin nicht lernen könnte – außer der deutschen Sprache! (Mark Twain nach seinem Aufenthalt in Berlin im Winter 1891/92)

I don’t believe there is anything in the whole earth that you can’t learn in Berlin except the German language. It is a desperate language. They think it is the language of concentration. They hitch a cattle train of words together, and vestibule it, and because there isn’t a break in it from one end to the other, they think that is concentration, and they call it so. (Mark Twain’s Notebook, 1909, S. 237)

Am Vormittag desselben Tages haben sie Herrn Meyer, Redakteur des „Vorwärts“ auf drei Monate ins Gefängnis geschickt. Nun war der „Abschied vom Regiment“, den er geschrieben und jedenfalls zum Druck befördert hat, schlecht. Der Erfolg lehrt, dass er schlecht war. Denn wer die deutsche Sprache beherrscht, wird einen Schimmel beschreiben und dabei doch das Wort „weiß“ vermeiden können. Eine Satire sei keine strafbare Handlung: man konnte über den schwarzweißrot geschminkten Regimentsbefehl des Obersten von Langfuhr lächeln, ohne absichtlich, böswillig und mit Überlegung zu verletzen. (Kurt Tucholsky, Vormärz)

Ein Leser hats gut: er kann sich seine Schriftsteller aussuchen. (Kurt Tucholsky, Schnipsel, 1931)

Vorsätze

Ich will den Gänsekiel in die schwarze Flut tauchen. Ich will einen Roman schreiben. Schöne, wahre Menschen sollen auf den Höhen des Lebens wandeln, auf ihrem offenen Antlitz soll sich die Freiheit widerspiegeln …

Nein. Ich will ein lyrisches Gedicht schreiben. Meine Seele werde ich auf sammetgrünem Flanell betten, und meine Sorgen werden kreischend von dannen ziehen …

Nein. Ich will eine Ballade schreiben. Der Held soll auf blumiger Au mit den Riesen kämpfen, und wenn die Strahlen des Mondes auf seine schöne Prinzessin fallen, dann …

Ich will den Gänsekiel in die schwarze Flut tauchen. Ich werde meinem Onkel schreiben, daß ich Geld brauche.

(Kurt Tucholsky, Ulk, 22. 11. 1907)

Manchmal fröstelt die Literatur. Dann läuft ihr eine katholische Gänsehaut den Rücken herunter. Protestantische Gänsehäute aber gibt es nicht. (Kurt Tucholsky, Schnipsel)

Nichts verächtlicher, als wenn Literaten Literaten Literaten nennen. (Kurt Tucholsky, Schnipsel)

Wie man ja überhaupt einen schlechten Stilisten immer daran erkennt, dass er nicht einfach das sagt, was er meint, sondern, dass er es auf albernen Umwegen sagt. Wenn einer sagen will: „Alle“ – dann sagt er: „Hundertprozentig“, und dann hat er aber was gesagt! Da zittert ja die Watte in den Schultern! (…) Gute Schriftsteller vermeiden Modewörter, wo sie nur können. Woran man Modewörter erkennt? Man erkennt sie nicht; man muss das fühlen. (Kurt Tucholsky, 100 %; siehe auch zienswijzen.livejournal.com)

Es gibt so viele Menschen, auch unter unseren Freunden, die denken, dass Worte nicht viel bedeuten. Das Gegenteil ist wahr: Es ist genauso schwierig und auch genauso interessant, etwas gut zu sagen wie gut zu malen. Es gibt die Kunst der Linien und Farben, aber auch die Kunst der Worte, die keineswegs geringer ist. (Vincent van Gogh an Emile Bernard, April 1888; mehr dazu siehe juttas-zitateblog.blogspot.de/2011/09/vincent-van-gogh-daruber-dass-es-ebenso.html)

Für den Dichter ist [die Perle, jmw] eine Träne des Meeres, für den Orientalen ein fest gewordener Tropfen Tau, für die Frauen ein länglich-ovales Schmuckstück aus Perlmutter, von durchsichtigem Glanz, getragen am Finger, Hals oder Ohr, für den Chemiker ist sie eine Mischung aus phosphorsaurem und kohlensaurem Kalk, mit Bindemitteln versetzt, und für den Naturforscher ist sie nichts weiter als eine krankhafte organische Ausscheidung einiger zweischaliger Muscheln. (Jules Verne, 20000 Meilen unter den Meeren; mehr dazu siehe juttas-schreibblog.blogspot.de/2012/02/zitat-des-tages-jules-verne-uber-perlen.html)

Wirkliche Autoren sind diejenigen, die in einer wirklichen Kunstform etwas geleistet haben, sei es in der Epik oder in der Tragödie, sei es in der Komödie oder auch auf dem Gebiet der Geschichte oder der Philosophie, es sind diejenigen, die die Menschen belehrt oder erfreut haben. Die anderen von denen wir gesprochen haben, sind unter den Schriftstellern, was die Hornissen unter den Vögeln sind.

Les auteurs véritables sont ceux qui ont réussi dans un art véritable, soit dans l'épopée, soit dans la tragédie, soit dans la comédie, soit dans l'histoire, ou dans la philosophie, qui ont enseigné ou enchanté les hommes. Les autres dont nous avons parlé sont, parmi les gens de lettres, ce que les frelons sont parmi les oiseaux. (Voltaire, Dictionnaire philosophique, 1838, S. 189)

Jedes Genre ist erlaubt, nur das langweilige nicht.

(Auch: Jede Art zu schreiben ist erlaubt, nur die langweilige nicht.)

Encore une fois tous les genres sont bons, hors le genre ennuyeux. (Voltaire, Vorwort zu L’enfant prodigue [Der verlorene Sohn], 1738, S. 5; siehe auch den Brief an Horace Walpole vom 15. 7. 1768. Correspondance, 1868, S. 294)

Ein neues Wort ist verzeihlich, wenn es absolut notwendig, verständlich und wohlklingend ist.

(Auch: Verwendet nie ein neues Wort, sofern es nicht drei Eigenschaften besitzt: Es muß notwendig, es muß verständlich und es muß wohlklingend sein.)

Un mot nouveau n’est pardonnable que quand il est absolument nécessaire, intelligible et sonore. (Voltaire, Dictionnaire philosophique, 1838, S. 452)

Das Geheimnis zu langweilen besteht darin, alles zu sagen.

Le secret d’ennuyer est celui de tout dire. (Voltaire, Discours en vers sur l’homme [Abhandlung in Versen über den Menschen], 1822, S. 37); siehe auch: Brief an Prinz Friedrich von Preußen an Voltaire, 6. 8. 1738. Œuvres complètes, 1830, S. 531)

Ich habe den ganzen Vormittag eines meiner Gedichte überarbeitet und letztlich nur ein Komma gestrichen. Am Nachmittag habe ich es wieder eingefügt.

I was working on the proof of one of my poems all the morning, and took out a comma. In the afternoon I put it back again. (Oscar Wilde, Epigrams of Oscar Wilde, 2007, S. 225)

Es ist schwieriger, etwas zu tun, als darüber zu reden? Keineswegs. Dies ist ein grober, weitverbreiteter Irrtum. Es ist sehr viel schwieriger, über etwas zu reden, als es zu tun. Im Bereich des täglichen Lebens ist dies natürlich unverkennbar. Jeder kann Geschichte machen, aber nur ein großer Mann kann sie schreiben. Es gibt keine Handlungsweise, keine Form der Empfindung, die wir nicht mit den niedrigen Tieren teilen. Nur durch die Sprache erheben wir uns über sie oder über den Mitmenschen – durch die Sprache allein, sie ist die Mutter des Denkens, nicht ihr Kind. (Oscar Wilde, Der Kritiker als Künstler)

So etwas wie ein moralisches oder unmoralisches Buch gibt es nicht. Bücher sind entweder gut geschrieben oder schlecht geschrieben. Weiter nichts.

There is no such thing as a moral or an immoral book. Books are well written, or badly written. That is all. (Oscar Wilde, Vorwort zu The Picture of Dorian Gray. Works, 2000, S. 47)

Ich versichere Dir, alle meine Romane waren erstklassig, bevor sie geschrieben wurden. I assure you, all my novels were first rate before they were written. (Virginia Woolf an Vita Sackville-West, 8. 9. 1928. The Letters of Virginia Woolf, 1975, S. 529)

Wir schreiben zwar nicht immer darum, weil wir einsam sind, aber wir müssen doch einsam seyn wenn wir schreiben wollen. (Johann Georg Zimmermann, Über die Einsamkeit, 1842, S. 11)

Abbildungen: Franz Kafka

Übersetzungen, wenn nicht anders vermerkt, Jutta Miller-Waldner